校長ブログ

BLOG

2025年11月5日

「カマキリと虫」の授業(その2)

4年生の昆虫大好きクラスでは、「カマキリと虫」の授業後も決めなければならない課題がいくつかありました。

① 産卵後のカマキリはそのまま飼うのか逃がすのか。

② 卵は暖房が効く屋内でなく屋外に置くが、学内のどこの場所にするか。

子どもたちにはそれぞれの想いがあり、以上の2点は学級会で結論が出ませんでした。

ある日、担任が体調不良で早退したため、私が教室に入り学級会の続きをすることになりました。

① 死んでしまった1匹はお墓を作り埋めてあげる。

② 生き残っている1匹は飼育するつもりだったが、見つけた場所に逃がしてあげる。

(死んでしまったカマキリを見て「逃がす」という選択肢になったようです。最初のカマキリの死は無駄ではなかったようで、大事そうに手のひらに乗せて撫でていました。私は「死」を見せるのも大切な教育と教えられたことがありました。優しさだけでなく、虫を想う気持ちの子どもたちの成長ですね)。

③ 保管場所はみなが安心できる場所を先生と相談して決める。

ここですべて課題解決となりそうだったため、やむを得ず介入しました。

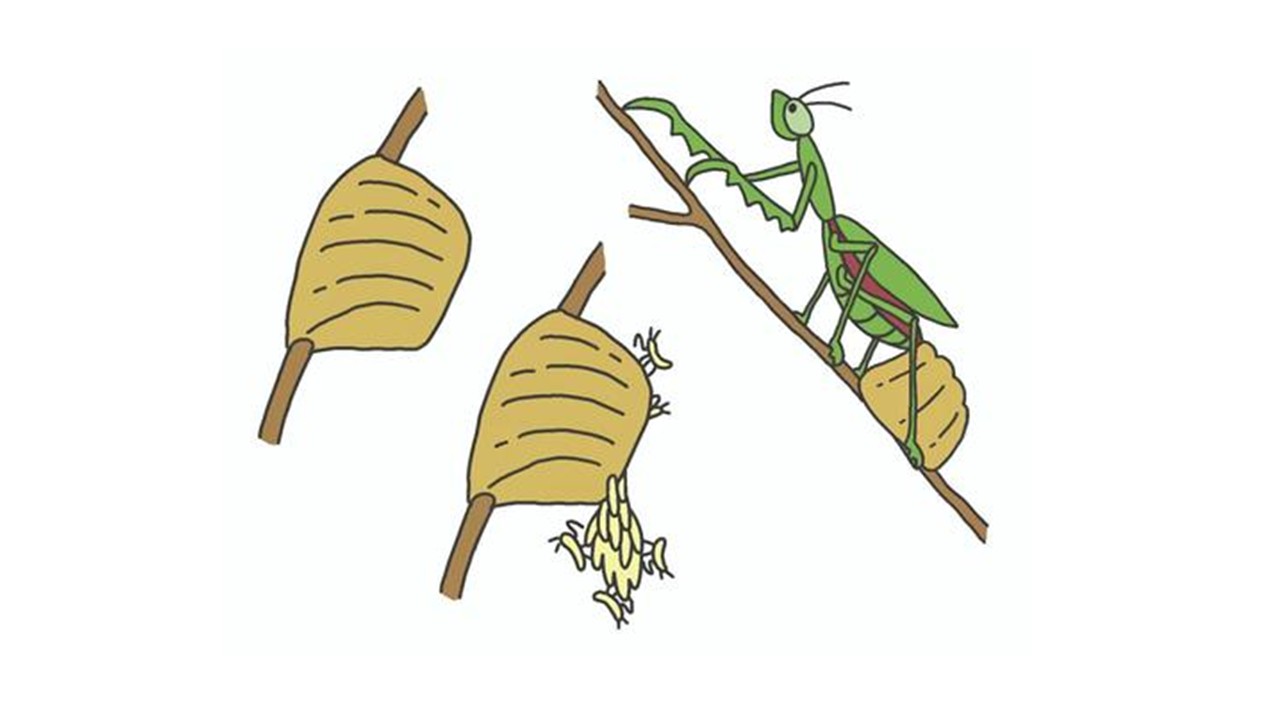

④ 卵から孵化すると何匹くらい産まれる?→種類によるけど200匹以上かなあ。

孵化した幼虫はすべて飼育するの?→無理や~。エサやりも大変や~。

⑤ どうしたらいいか考えて。自然界では一つの卵から成虫まで育つのは数匹だけ。

→そしたら幼虫はオス、メスが混じることを考え10匹にする。

私が「うんとかすんとか言いなさい」と言う場面もなく、みな目を輝かせて考えてくれ以上のことが決まりました。

気温も低くなり、季節の移り変わりとともに姿を消す種類、冬眠期に入り越冬する種類もいます。子どもたちは自然のことも学びながら、少しずつ「虫博士」に近づいていくことを願っています。