ニュース&トピックス

2019年02月6日

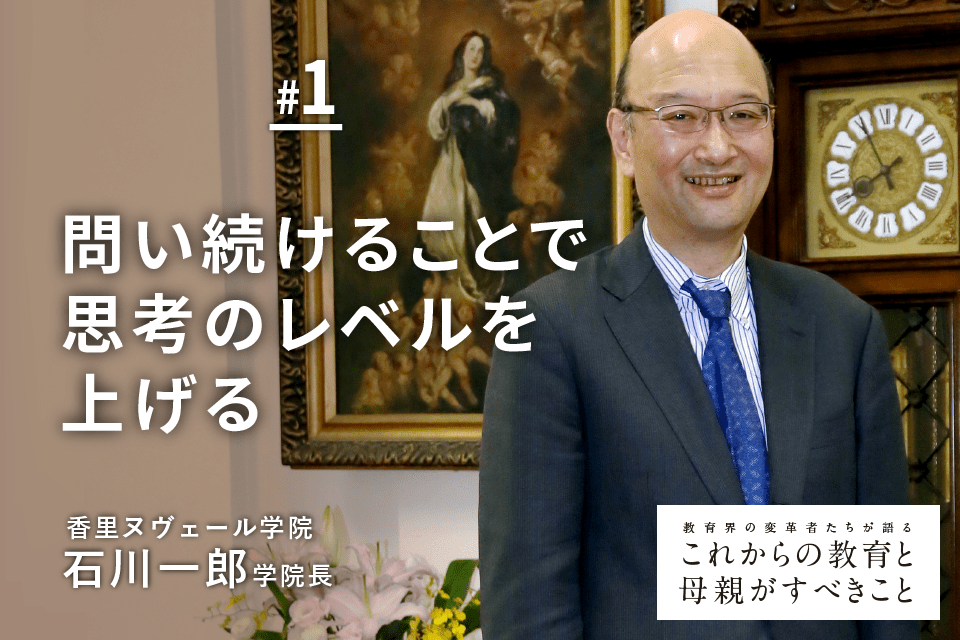

「香里ヌヴェールの挑戦」(第16回)

「香里ヌヴェールの挑戦」(第16回)

「学ぶことは生きること」

「生きることは学ぶこと」

と考えています。

こんなことを考え始めてから、20年以上の日々が過ぎています。

私は、1985年に私立中高の教師になりました。

バブル直前のバリバリ「昭和」な時代です。

第二次ベビーブーマーの生徒たちが、

教室に「元気に」「やんちゃに」溢れていました。

子どもが多いということで競争マインドにあふれ、

また、右肩上がりの「昭和」エネルギーもすごいものがありました。

教師になる直前に流行った教師モノは、「スクールウォーズ」。

まさに学校は、「戦い」の場でした。

エネルギーに溢れている生徒たちの「教師への反発力」をそらすのは部活そのものでした。

そして、黙らせて勉強に向かわせる切り札が「受験」だったのです。

予備校に入るのですら大変な時代。

現役で志望する大学に合格するのは神業的な時代でした。

ホンマですよ。

そんな時代に求められたのは、まさに「詰め込み」教育でした。

あ、公立なんかはそうでもなく、一部の私学ですかね(笑)

「受験勉強」をさせたくて教師になったわけではありませんが、

いつの間にか「特進コース担任」として、ガンガンやっている自分がいました。

しかし、そんな自分にも根本から考え直す時期がやってきました。

教師生活が10年くらいたった時です。

1990年代半ばくらいです。バブルがはじけたことを人びとが自覚をするとともに、ベビーブーム世代の受験ピークも終わりました。

大学受験も易化し、そんなに苦労しなくても中堅どころの大学に入ることが可能になってきました。

お尻をたたいて勉強させるという時代の終焉だな、と感じました。

「そもそもなんで教師になったのかな」

「これからの時代本当に必要な教育は何かな」

などなど思い悩む日々。

そんな中、少子化の到来、という私学受難な時代が到来。

自分に与えられた役割は、「募集担当」。

「募集」という全く違う役割を担うことで、教育を俯瞰してみるようになりました。

「特色を出さないと生徒は集まらない」

という話を聞いて、

私学の特色をいろいろな学校を調べながら考えてみました。

すると、以下のように大別されることがわかりました。

「進学」「公立の受け皿」「スポーツ」 「多様なコース」

しかし、子どもたちの未来を考えるとどれも正直自分にはピンとこなかったのです。

思い悩む日々が続き、全国各地のみならず世界の教育機関も見て回りました。

そして、今日に至る自分の教育感が出来上がってきました。

それが、今回取材していただいた内容です。

記事を是非ご一読ください。

https://libertygraph.com/kori_ishikawa01

・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第17回)に続く

「香里ヌヴェールの挑戦」(第15回)はこちら