ニュース&トピックス

2019年02月20日

「香里ヌヴェールの挑戦」(第18回)

「香里ヌヴェールの挑戦」(第18回)

皆さま、こんにちは。

今回は小学校の続きを書きますね。

中高の内容が続いてしまってすいません。

今回は以前書いた公開授業の続きです。

(小学校前回の内容はこちらをご覧ください。)

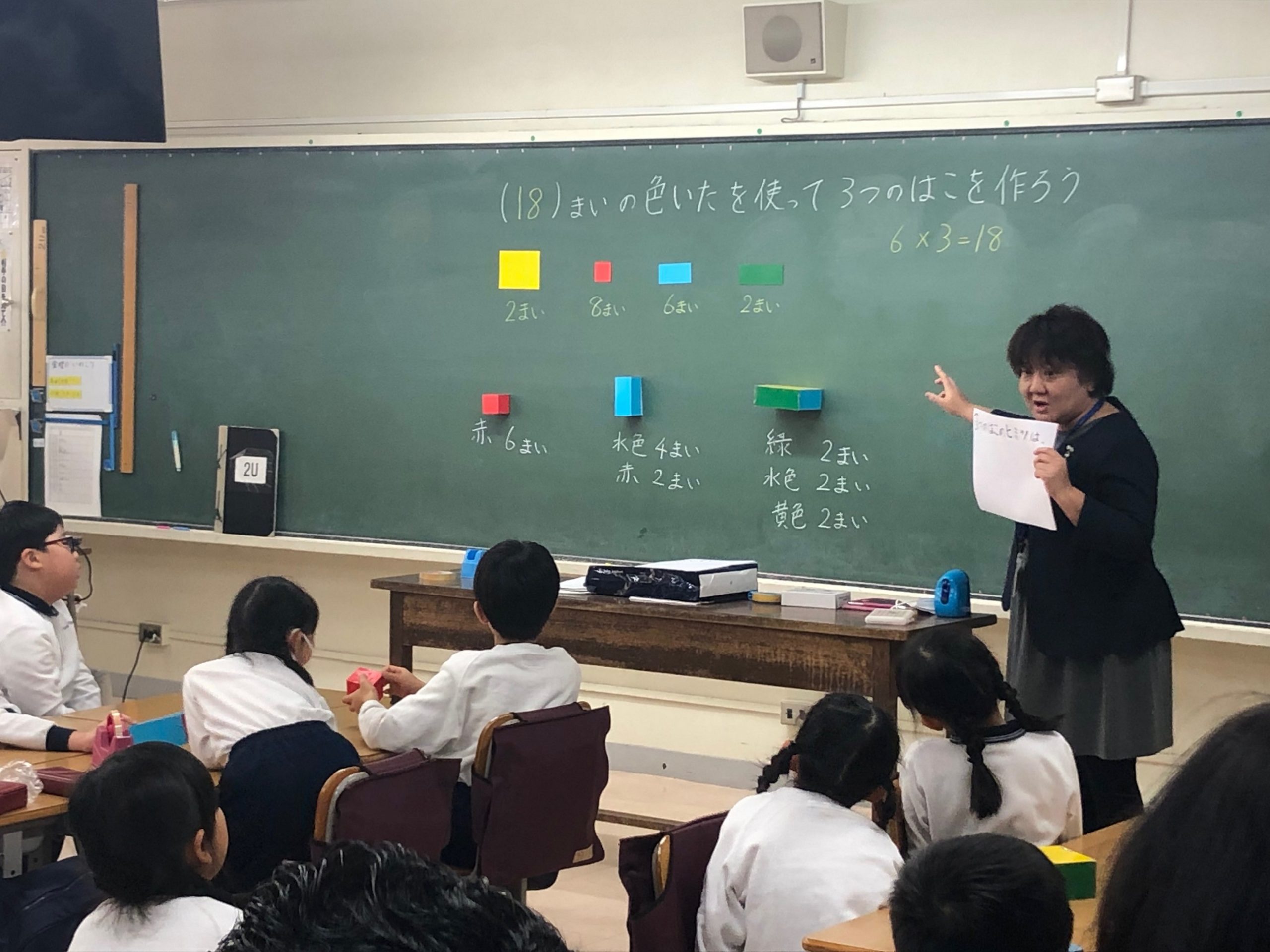

さて、小学校2年生算数の授業です。

18枚の板から3つの箱を作るというプロジェクトが子どもたちに与えられました

教科書的には、箱に折り目が入っていて、それを分解して構造を知るという流れになっていますが、

今回はアプローチを変えて板から箱を作るという流れです。

この二つのアプローチ、

なかなか違いがわかりにくいかもしれません。

ちょっと解説します。

後者の箱の分解。

これは特に頭を使わなくても単純作業で箱は分解できます。

また分解したものも組み立てられます。

簡単なので、試行錯誤はありません。

前者の箱作り。

これは手と頭が必要になります。

試行錯誤しながら楽しみながら、そして悩みつつ組み立てていくのです。

「ものづくり」の楽しさがここにあります。

「ものづくり」

これはこれで楽しい。

けっこう盛り上がります。

でも、この授業ではプロセスでしかないのです。

「算数」の授業なんです。

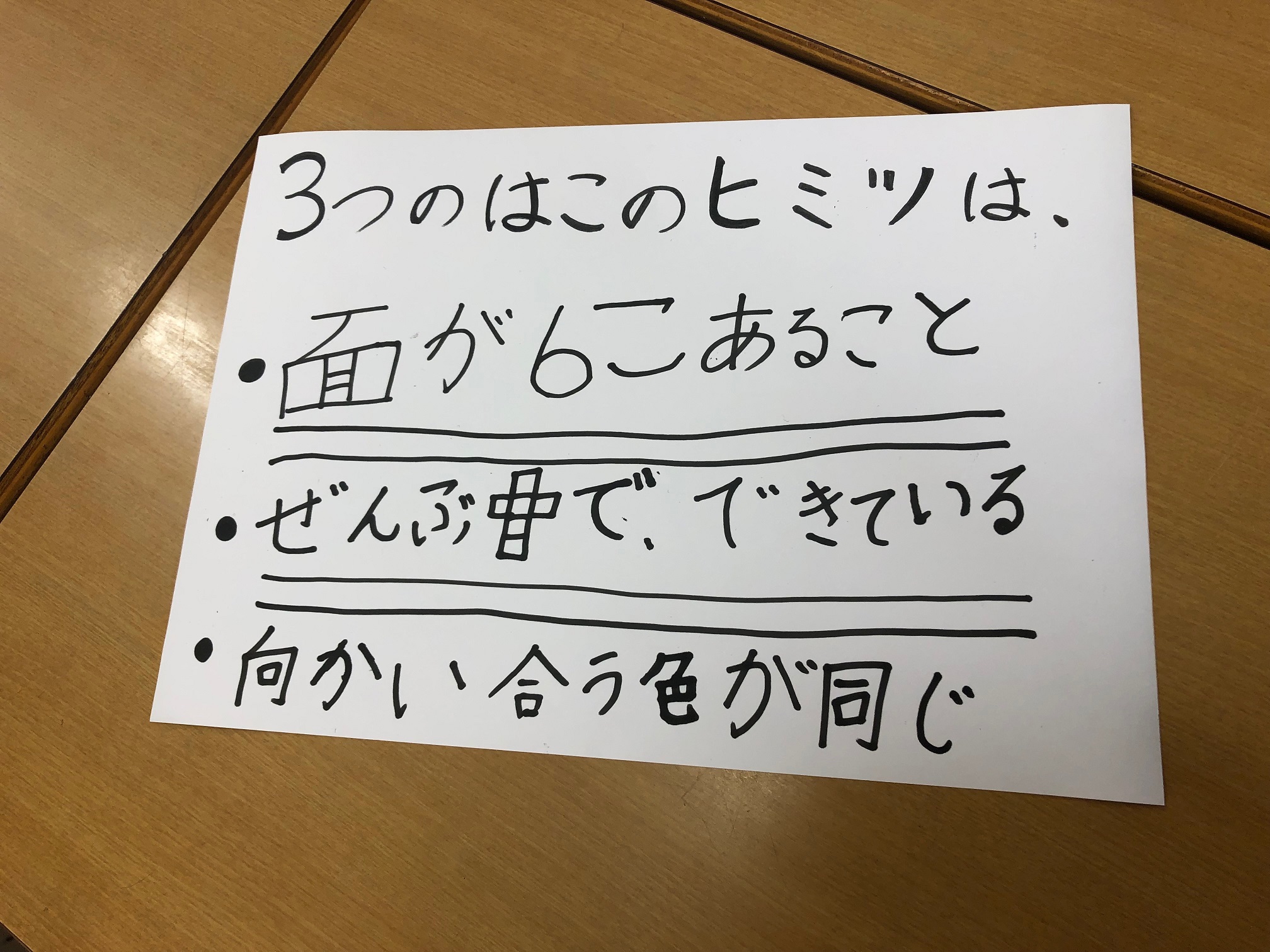

「箱のひみつ」なんです。主題は。

試行錯誤しながら、「箱」の法則をみつけて欲しいのです。

・6面からなる

・頂点は8

そして

・対面は同じ大きさ

です。

この「ひみつ」に気がついて欲しい。

そこがこの授業の狙いでした。

さて、先生たちの準備も聞いてください。

「対面が同じ」を気がつきやすくするために、同じ大きさの板は同じ色を用意してました。

授業作りの段階で、ここまでやるかやらないか、を議論しました。

これは思考を妨げるのか、促進するのかと。

これが授業作りなんです。

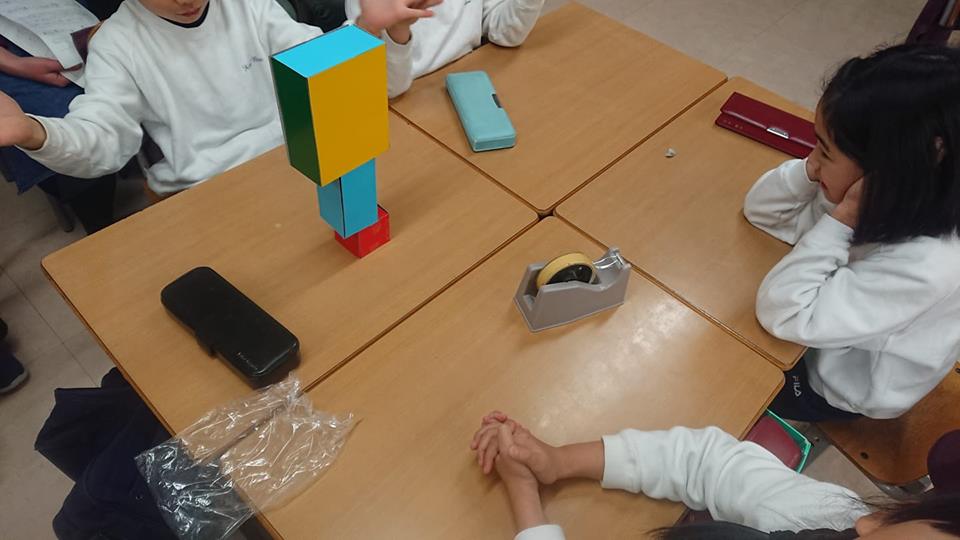

こんな素敵な授業だったのですが、なんと想定外の反応も(笑)

3つの違う大きさの箱が出来たら、

それを縦に組み立てようとする男の子が現れました。

こちらの指示とはずれてますが、これぞ試行錯誤。

集中して独自の世界にいってます。

この試行錯誤は、もしかすると、

「箱型建築」につながっていくのではないかと感じました。

将来は建築士かも。

集中して先生の指示から離れている男の子。

それをグループの子どもたちも先生も、ちょっとお目こぼしでやらせてあげてました。

日頃の学級活動がうまく出来ているのでしょう。

そして、適度なところで我に返り、本題に戻っていきました。

とてもとても楽しい一時でした。

・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第19回)に続く

「香里ヌヴェールの挑戦」(第17回)はこちら