ニュース&トピックス

NEWS & TOPICS

2019年04月17日

「香里ヌヴェールの挑戦」(第29回)

「香里ヌヴェールの挑戦」(第29回)

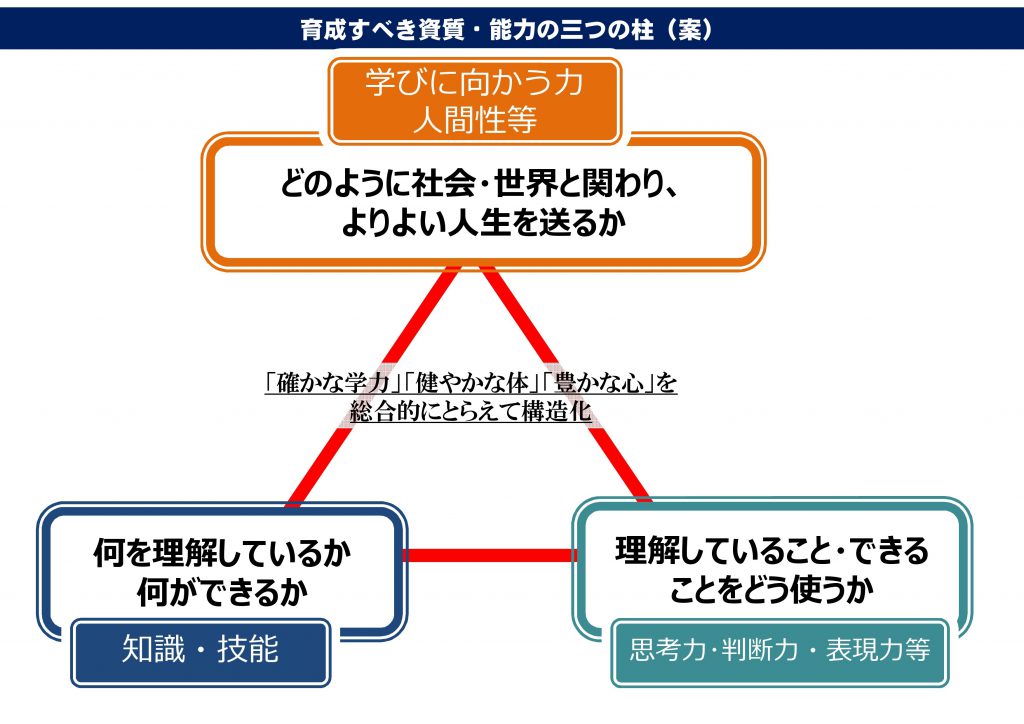

「学びに向かう力」

新学習指導要領に三本の矢として取り上げられている一本の矢。

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」の二本の矢に比べると、

言葉はわかりやすいが、

中身が難しい、どう解釈するかが現場にゆだねられている感じがします。

ヌヴェールの21世紀型教育で、

「学びに向かう力」を具体例をあげて説明してみます。

「2等辺三角形」

算数でも数学でも取り上げられます。

どう教えたらいいと思いますか?

「3本のうち2本が等しい三角形」

には、様々な要素が含まれています。

「2つの底角は等しい」

という「定理」があります。

これを教えてから先に進むのか。

一般的にはそうかもしれませんが、

まず2等辺三角形を子どもたちに書かせてから、

どんな法則があるかを考える時間をとったらどうかと。

ノートに2等辺三角形を書いてみる。

何か法則がないか、あれこれ考える。

自分だけで考え、そして周囲の子と考えてみる。

この時、答えを探すのではなく、

予習して答えを知っているのでもなく、

純粋に頭をめぐらして法則を探そうとする子ども。

「ヌヴェールの21世紀型教育」では、

このように純粋に問いにぶつかる生徒が「学びに向かう力」があると考えます。

正解に導き点数にする。

これはこれで算数・数学で大事な側面ですが、

あらゆる事象から法則をみつけ、数式にしようとする。

モヤモヤしながら考えること。

効率はよくはないかもしれないです。

でも、実はこのモヤモヤが深ければ深いほど結果は突き抜ける。

なんて、ちょっとモヤモヤと書いてしまいました(笑)

・・・「香里ヌヴェールの挑戦」(第30回)に続く

「香里ヌヴェールの挑戦」(第28回)はこちら