2023.02.04 │3年 3年生理科

3年生の理科では、「磁石の性質」について様々な実験をしながら日々学習しています。

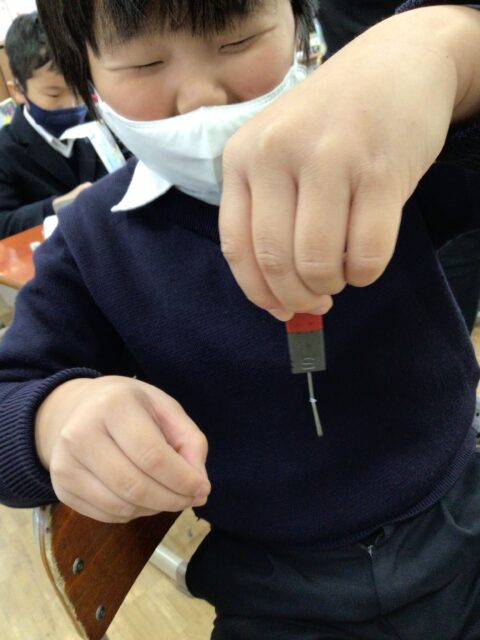

<磁石にくっくもの・くっつかないもの>

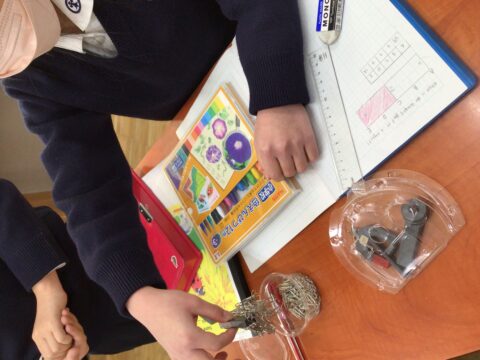

1人ひとりに届いた実験キットを用いて、まずは身の回りにあるものが磁石につくかどうかを確かめる実験を行いました。「あれ?はさみの持ち手にはつかないよ。」「コンパスはどうかな?」と次から次へと磁石を当てて確かめる様子が見られました。

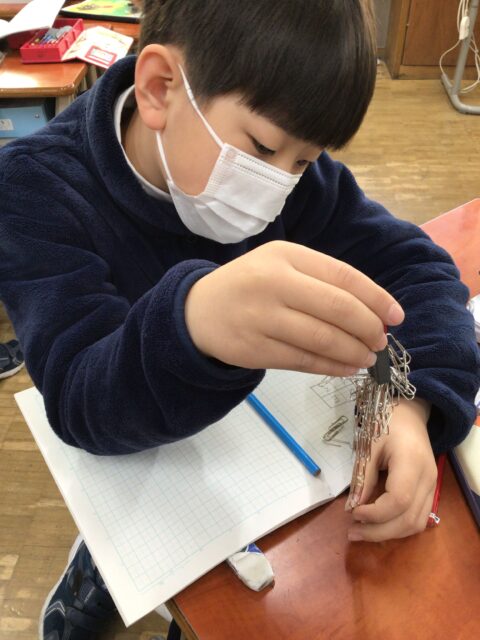

<どこに一番磁力があるかな?>

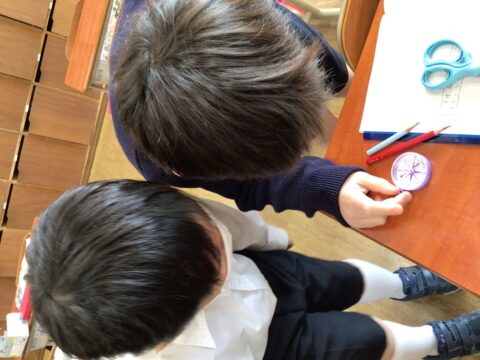

さて、鉄が磁石につくことを学んだ子どもたちは、今度は磁石のどこに一番クリップがくっつくかを調べる実験を行いました。子どもたち同士で協力して数を数えたり、磁石の向きをいろいろ変えてクリップがつくかを試したり、どの子も目をキラキラと輝かせて「ついた~!!」「クリップにクリップがくっついた~!!」と実験を楽しんでいる様子が見られました。この実験から、磁石には2つの極があることを学びました。

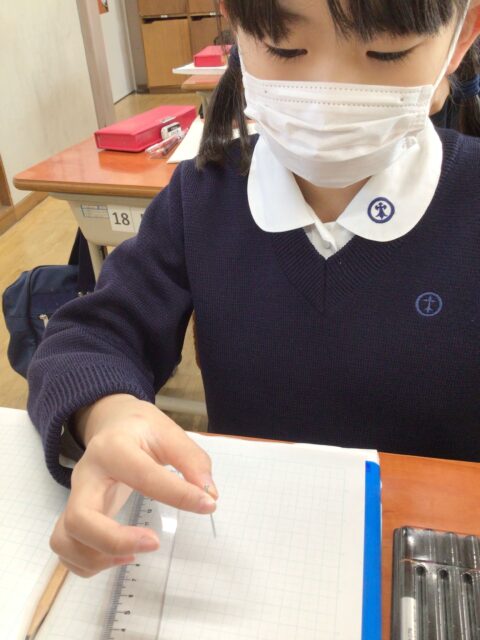

<方位磁針の仕組み>

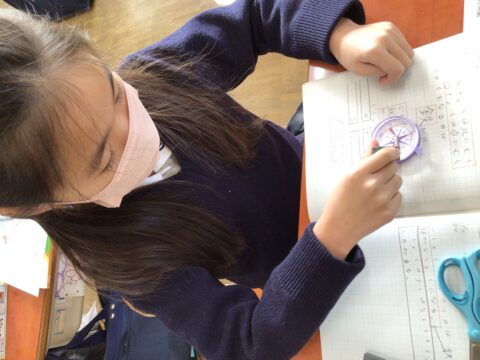

「地球は大きな磁石です」そう伝えると、首をかしげていた子どもたち。少し難しいお話ではありましたが、なぜ北極・南極という名前があるのか、なぜ方位磁針で方角を知ることができるのかについて触れて学習をしました。実際に方位磁針に磁石を近づけたり、針の向きを変えて仕組みを学んだりしました。

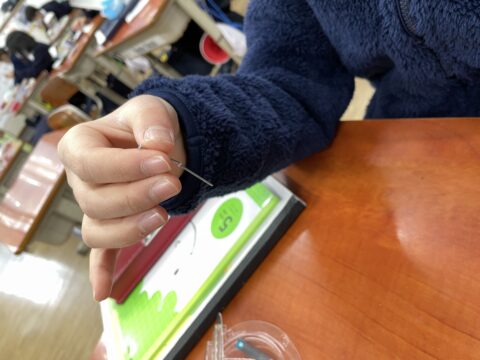

<鉄に磁石をつけると、磁石になるの?>

さらに、磁石にしばらくつけた鉄くぎが、ビニルタイやもう一つの鉄くぎにつくかどうかを調べました。子どもたちは先の細い鉄くぎをとても慎重に磁石に近づけ、ゆっくりと作業を進めていました。いざ、鉄くぎ同士がくっつき、ぶら下がるような状態になると「手品だ~!魔法だ~!えぇぇぇぇぇぇ!!!!」と大興奮でした。こうして、鉄は磁石につくと磁石になるということを学習しました。