2024.10.21 │その他 ロザリオの月 まとめの祈り

10月も終わりに近づいています。本校では、この1か月間「ロザリオの月」として、友のため、家族のため、そして平和のために、いつも以上にお祈りの心を持って過ごしてきました。

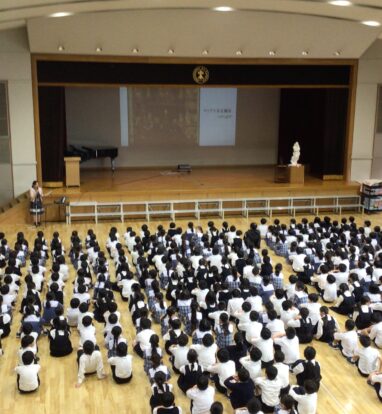

今日は全校朝礼のあと、ロザリオの月のまとめのお祈りをしました。

この中で、「マリア十五玄義図」という古い絵を見ました。この絵は、1930年に茨木市の民家の屋根裏で、竹筒の中に入った状態で発見されたそうです。よく見ると、マリア様の手には、日本人に馴染みのある椿の花があります。かつて日本でまだキリスト教を信仰してはいけなかった時代、人々はロザリオを持つ代わりに、この絵を見ながら祈りをささげていたのかもしれません。

このまとめの祈りでは、わたしたちもかつての人々のように祈りの心を大切にしながら、世界の平和のために祈りを捧げました。

校長先生のお話の中では、「都の聖母」という名前の像についてお話がありました。このマリア像は、本校の小学校受付で、私たちや来校したお客様を毎日見守ってくださっている像なのです。校長先生はこの像に「せみの聖母様」という名前を付けたそうです。なぜか。それは、こんなエピソードがあったからだそうです。

校長先生は先日、5年生と一緒に、修学旅行で長崎を訪れました。かつてキリスト教を信じてはいけない、信じていたら罰を受けてしまう、そんな時代。それでもお祈りをあきらめなかった、信仰を捨てなかった人々が26人います。この人たちはイエス様と同じように十字架にかけられて亡くなりました。今、その場所はその人たちの信仰の強さを知らせる記念館となっています。

そのような時代に、遠いフランスから日本にキリスト教の教えを伝えたいと願う神父様たちによってマリア様のブロンズ像が建てられました。フランスから京都に持ち込まれた時、東山の将軍塚の辺りにこっそり埋められたそうです。それから9年後、別の神父様の手によって、マリア像は掘り出され、京都にカトリック教会を建てることが許されたのちに、この「都の聖母」が置かれることになりました。

この像も、長崎の26人と同じように、信仰を大切にする人々の思いの強さの表れといえます。

本校にある「都の聖母」像はそのレプリカで、本物は三条の河原町教会にあります。

校長先生は、土の中でじっとマリア様へ祈りをささげることが許される日を待ち続けたこの「都の聖母」像を、セミの様子に例え、神父様にお話しされるとくすっと笑ってもらったことを、子どもたちに話してくれたのでした。

この瞬間も、私たちはたくさんの「誰か」に祈られて生きています。

ロザリオの月は間もなく終わりますが、これからも「聖母の子」として、私たちも「誰か」のために祈る心を持って過ごせるようにしていきたいです。